入団してから学年が上がり高学年になると、自分たちの代で役員を決めてチーム運営をします。

役員をおくのは主にチーム全体の方向性を統制するためですが、ここでは理由について書いています。

低学年の保護者たちは高学年の保護者たちの運営を見ているので、役員の仕事をだんだんと理解していく感じもします。しかし、いざ引継ぎが始まると前例より変えていかなければならないことも出てきます。

チーム人数の増減により、それにともなう予算や行事の数、役員の役割分担の変更を考え直さなければならなくなります。

イノアサ

イノアサあらゆるチームには多様の運営方法があります。

したがって全国チームの数と同じくらい運営方法があり、学年ごとの運営方法もあるわけです。雪の地域などの地域性も加わって決まりはありません。

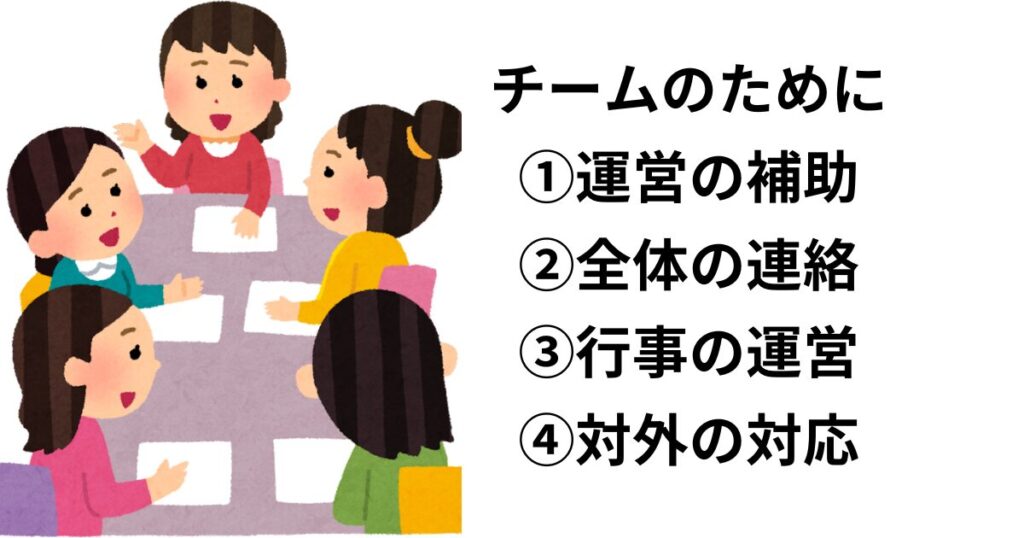

ここでは、役員の運営方法がたくさんある中で、設置しなければならない代表的な役職を書いています。各チーム事情により、統合化や細分化されるなどがほとんどですが、対外的に見て重要な役職を書いています。

役職をおく理由

チームの運営を効率的に行うため、親のサポートが欠かせません。以下の大切な理由があります。

- チーム運営の補助

練習や試合の準備の支援(道具の調達、場所の確保、配車の確保、スケジュールの把握、入団生の対応) - チーム全体への連絡

チームのスケジュールや情報を共有する、周知させる - 行事の企画と運営

合宿、年末年始、クリスマス、退団式ほか - 対外的な対応

他チームとの連絡、大会やイベント参加の申し込み、地域行事の参加

1.道具や設備に破損したものがないか、数は足りているか、適切に保管されているか管理します。

選手何人を連れていく試合なのかを把握し、子供たちやコーチの申し出があればキャッチして事前に対応します。

配車の台数も考慮して手配します。入団生の対応では、サイズに合ったユニフォーム一式の確保をします。

2.一年間のスケジュールがおよそ組まれているので把握します。当日までの準備期間がいるので、役員行動の事前スケジュールも必要です。適切な時期にチーム全体に周知するよう連絡します。

3.チームにより行事数は異なります。これは地域や大会数や人数により、予算が異なるからです。お祭りが盛んであったり、スポーツが盛んな地域では、地域コミュニティとの関係を築くため野球部の参加も多いですから、調整をする必要があります。

4.他チームと試合の調整や、大会の申し込みで窓口が必要です。急な予定変更にも対応できるように、一人は確保します。監督やコーチに任せているチームもあります。しかし負担は大きく、事務的なことも多いため役員を設置するのは公平なことです。

このように、指導者や子供たちだけでは運営は不可能です。他チームの側からみても、連携が取りやすいようにこちらも窓口を置かなければなりません。とくに天候に左右されやすい試合ですので、何度も相互チームの窓口同士で連絡を取り合うことになります。

親のサポートがあれば、子供たちはいきいきと野球だけに活動でき、指導者の支援にもなり、チームとしても効率的に運営していくことができるのがおわかりいただけたと思います。

役職のカテゴリーと仕事内容

役員をおく理由からわかるように、大きく4つの仕事の種類に分けることができます。役職呼称については、代表的なものを示しています。

呼称は代表、理事長、団体長、幹事長さまざまあり。

- 運営の中心

- 一年間のスケジュールを把握

- 対外的にチームの顔として地域と連携する

- 行事開催の中心

- 監督やコーチの支援

- チームの規則を維持する

- 事務的なことは事務局に仕事を分けることもある

- 主に会長の補佐と会長仕事の分担

- 翌年に会長をする予定の人(一学年下のケースが多いが、大人数だと最高学年で選出あり)

- 会長職のひきつぎ

- 会長と仕事内容が共通しているため連携が大切

- おたよりや報告書など文書作成

- チームへの連絡・周知

- 外部関係者との連絡調整

- 選手のサポート

- 月謝集金

- 収支の管理

- 予算の管理

- 会計記録

- 預金引き出しと外部への支払い

人数が足りなければ会長と事務を統合した形にしていたり、副会長を置かないなど調整します。監督と会長の兼務などもみられます。

人数が多い場合は、公平性のために細かく仕事を割り振りします。

婦人会長、学年長、行事担当、連絡係、氷調達の連絡係、配車当番係、当番品管理係などたくさんあるチームもあります。

役員は父母のどちらがなるの?

どちらのケースもあります。同じ地域でもチームごとに異なることはあります。

- 父親が役職につく

ひとつの家庭を役職とする - 母親が役職につく

役員になっても当番はあるケースは多い。そのほか、一家に父が監督で、母が会長になることもある

日中に連絡などが多くなるものですので、父親が役職につくと平日は母が役割を担うことも多いです。このケースは一家で助け合えることのメリットを感じました。

母親が役職につく場合は、学校関係で集合しやすいこともあり効率的に決定できます。一家を役職とする父親の場合はコーチをしながら、家庭内でお互いにサポートできる環境がメリットです。

どのケースもひとつのご家庭に負担が集中しないように、各チームが工夫し続けることが大切です。

変化する役員のかたち

また役員の代替わりがあると、それまでの運営方法を変えていかなければならないときもあります。

人数の問題、ご家庭の事情など多くの原因が存在するときに、みんなで相談しながら対応していく必要がでてきます。たとえば…

- 卒団生が多く、一気に人数が減った

- 逆に増えた人数のため、連絡方法を変えなければいけない

- 役職の仕事がひとつに片寄りすぎる

- 指導者が役員となり負担が増す

- 6年生になり、中学受験のため休部が増える

話す議題の中心は、子供たちの安全と指導者・保護者の負担を軽減することがテーマとなります。

とても難しい課題であり、毎年みんなで工夫しなければ乗り越えられないと感じています。

したがって、このことが全国のチームの役員形態が多種多様である理由です。

- 当番制をなくす

- お茶出しをなくす

- 役職は呼称にとどめ、仕事内容を分担する

- 役職を増やす

- 週4回の練習を週3回にする

- 行事を減らす

- 合宿の規模を縮小する

当番制をなくすチームもあります。実際には出会ったことがないケースですが、再び当番制に戻す場合もあります。

バットとボールがある以上、大人が見守ることはとても重要なことです。大人が少数であると、子供がバットを振り回していても気が付かないケースがでてきます。これが保護者にとっての悩みどころとなっています。

地域によっては、【グラウンドに大人を何名かおくこと】という義務づけがされています。

母親のなかでもスポーツ少年団育成員の資格を取ることが必要になったりします。コーチ任せにしないという意味が含まれています。地域のスボーツ少年団育成員ですので、地域を離れると資格は失効します。

このように同じチームでも、年代によってかなり流動的に運営されます。これは工夫によるもので、効率的なものが多かったと感じます。

まとめ

- 役職をおく理由は、運営・連絡・行事・対外的な窓口が指導者以外で必要

- この理由により、役員の仕事は運営の中心・行事の開催・会計・事務の4つに分けられる

- 父親と母親のどちらでも役職になる

- 一年ごとに環境が変化するので、みんなで工夫して運営方法を考える

- 地域の義務化に対応して運営も変わる

役員に関してはたくさんの意見がありますが、子供たちの安全のために大人たちが工夫することが大切です。

チームのみなさんが外部に視野をひろげて良いアイデアを取り入れ、子供たちの支援ができれば喜ばしいことですね。